Oleh: Redaksi

Saya selalu percaya, laut itu tidak pernah diam. Tapi kali ini, yang lebih riuh justru bukan ombaknya, melainkan hati para nelayan di Tanjung Irat, Lingga, Kepulauan Riau.

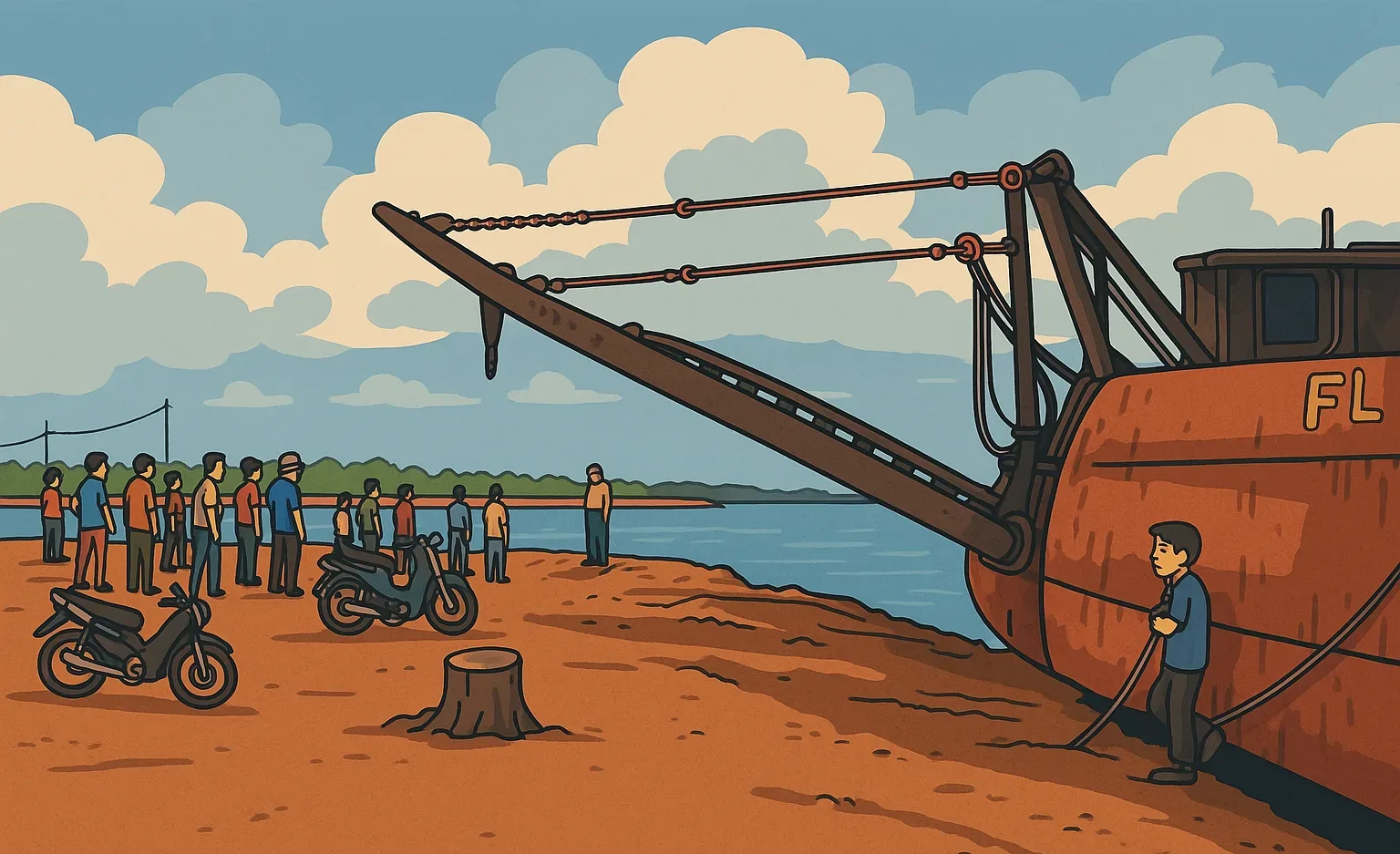

Di desa kecil itu, di ujung Kecamatan Singkep Barat, ada keresahan yang sedang mengendap. Bukan karena badai. Bukan pula karena hasil tangkapan yang menurun. Tapi karena sebuah kapal tongkang yang datang terlalu cepat. Terlalu senyap.

Kapal itu bukan sembarang kapal. Ia datang bukan membawa sembako, bukan pula membawa berita baik. Tapi datang sebagai pertanda: kapal tongkang berrukuran jumbo siap mengangkut bauksit melewati perairan mereka. Tepat di laut tempat para nelayan biasa menambatkan harapan.

Saya mencoba membayangkan posisi Yanto, kepala desa yang tiba-tiba harus menjawab banyak pertanyaan dari warganya, padahal ia sendiri belum diajak bicara serius oleh perusahaan yang hendak beroperasi. Seperti orang yang kedatangan tamu, tapi tidak diberi kabar lebih dulu. Tahu-tahu tamunya sudah duduk di ruang tamu, padahal tuan rumah masih di dapur, belum siap apa-apa.

“Sampai sekarang kita masih menunggu pihak perusahaan datang ke desa,” kata Yanto lewat telepon. Kalimat sederhana, tapi nadanya penuh tanda tanya. Penuh harap, juga cemas.

Saya jadi teringat pepatah lama: tamu yang baik itu mengetuk dulu sebelum masuk. Tapi sepertinya kapal tongkang itu tidak paham pepatah. Ia datang begitu saja. Bersandar manis di jeti pelabuhan milik perusahaan. Tanpa salam, tanpa sapa.

Padahal, kalau hanya ingin bicara, warga Cukas tidak pernah menutup pintu. Mereka bukan anti investasi. Mereka bukan kelompok anti pembangunan. Mereka hanya ingin diajak bicara. Diajak duduk, disuguhi teh, lalu diberi penjelasan: apa yang akan terjadi di laut yang sudah lama menjadi dapur mereka itu.

Asuar, salah satu tokoh masyarakat, bahkan sudah lebih dulu menyatakan sikap terbuka. “Kami sangat mendukung adanya investasi,” katanya. Tapi ia mengingatkan sesuatu yang penting: “Jangan sampai kami yang lebih dulu di sini, justru terpinggirkan.”

Ini bukan soal menolak kemajuan. Ini soal etika. Soal bagaimana datang ke sebuah kampung, apalagi dengan rencana besar yang akan mengubah wajah lautnya, seharusnya dilakukan dengan hati-hati. Dengan komunikasi, bukan diam-diam.

Tambang memang bisa membawa banyak hal: pendapatan daerah, lapangan kerja, geliat ekonomi. Tapi ia juga bisa membawa konflik, jika caranya salah. Jika prosedur sosial diabaikan. Jika kehadiran perusahaan lebih dulu terasa daripada kehadiran etikanya.

Kini, nelayan Cukas seolah sudah bisa membaca tanda-tanda itu dari jauh. Mereka tidak mau menunggu sampai jaring kosong baru protes. Mereka memilih bersuara dari sekarang. Mereka ingin didengar sebelum terlambat.

Sampai tulisan ini saya buat, pihak perusahaan belum bisa dikonfirmasi, saya tidak tau kapal tongkang milik siapa, yang dikeluhkan masyarakat itu. Tapi satu hal yang pasti: warga sudah bicara lebih dulu. Dan suara mereka tidak bisa diabaikan.

Apalagi ini soal laut. Laut itu bukan halaman belakang. Ia adalah halaman depan, dapur, ruang keluarga, bahkan ruang ibadah bagi banyak nelayan. Mengganggu laut tanpa bicara dulu, sama saja seperti merusak rumah tanpa izin pemiliknya.

Saya tidak tahu apakah pihak perusahaan membaca berita ini. Tapi jika iya, saran saya sederhana: datanglah. Jangan sekadar kirim kapal. Kirim juga niat baik. Duduklah bersama warga. Bawa peta, bawa rencana, bawa kejujuran.

Karena tambang bisa ditunda. Tapi kepercayaan yang rusak, sulit dipulihkan.

Dan kalau memang ingin tinggal lama di desa ini, sebaiknya datangnya juga pakai tata krama. Jangan jadi tamu yang nyelonong. Karena di sini, laut bukan milik siapa-siapa. Tapi sudah lama jadi tempat hidup banyak orang.

Kapal boleh besar. Tapi hati orang kampung juga tidak kecil.